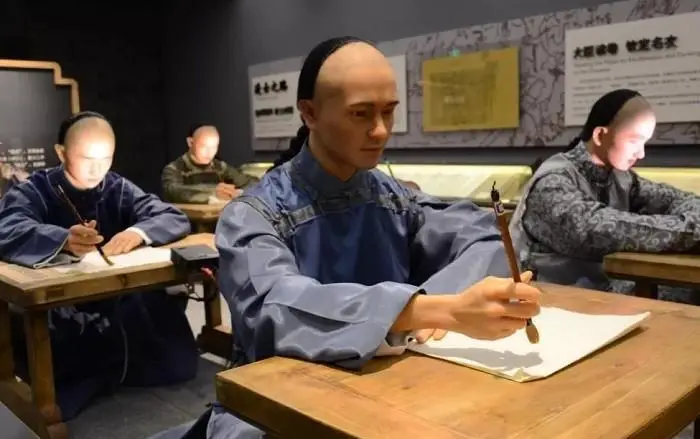

古代乡试录取多少名秀才 科举考试如何分级排名

在古代,只有通过科举考试获得秀才资格的人才有资格参加乡试,这个门槛可不低哦!科举制度下的名额分配依据各省情况而定,乡试通常在北京和南京两地举行。录取名额的比例大致为南方地区60%,北方地区40%,这个分配方式可是经过长期演变形成的。

乡试中录取的比例简直苛刻到令人咋舌,大约是1000比1!这意味着每十万人参加考试,只能有大约一百人能够被录取为举人。举人是乡试中脱颖而出的精英,堪称万里挑一的人才。

古代科举制度以严谨的层级划分知识分子的地位,形成了完整的晋升体系。基础的秀才、举人和贡士代表了层层递进的考试成就,而进士则为科举金字塔的顶端,哇塞,这可是无数读书人梦寐以求的最高荣誉!

历代科举名额分配演变与区域划分

-

隋唐时期初创阶段:科举制度刚刚建立时,按照建置州的级别高低,政府对每个州进京考试的名额进行了详细规定。上州岁贡三人,中州二人,下州一人,这种分配方式相对简单直接。但在实际录取中,北方考生一直占据绝对优势,这主要是因为唐代上层统治阶级大多出自关陇一带,且北方经济发展水平高于南方,教育资源也更加集中。

-

元朝特殊时期:元朝自仁宗至顺帝时灭亡止,科举时办时废,只曾举办约十次,取士一千余人。但元科举所选人材通常并没有受到足够的重视,在元政府中产生的影响也不大,这个时期的科举制度可以说是相当不稳定。

-

明朝完善发展:明清科举在宋代的基础上继续改良发展,制度已非常完善,规模也更加庞大。洪武三年(1370年)规定乡试中举名额为:直隶(今南京)100人,河南、山东、山西、陕西、北平、福建、江西、浙江、湖广等省各40人,广东、广西各25人,总计470人,这个数字相比前朝已经有了明显增加。

-

清朝区域划分改革:公元1425年,明仁宗朱高炽作出重要决定,科举会试开始按照地域分配名额。最初全国被划分为南区和北区,考试时会在试卷上标注,录取比例分别为南区60%,北区40%。实施一段时间后,发现一些交界地带难以划分,因此增设了中区,形成了南北中三区的格局。录取比例相应调整为55%、35%、10%,仍然是南方考生录取机会更多。到明宗景泰七年(1456年),各省录取举人的定额进一步明确:北直隶(今北京)、南直隶等地区的名额都得到了具体规定。

相关问题解答

- 古代科举乡试到底有多难考?

天啊,乡试那可是相当难考!录取比例只有1000:1,简直就是千军万马过独木桥。每十万人参加考试,最终只有大约一百人能中举,这个概率比现在考清华北大还要难得多!中举后就能当官了,所以竞争特别激烈,很多读书人考到白头都考不上,真是让人唏嘘不已。

- 为什么古代科举要按地区分配名额?

嘿嘿,这个问题问得好!主要是因为各地教育水平差异太大啦。南方经济发达,读书人多,如果完全按成绩录取,北方考生根本竞争不过。为了平衡地区发展,朝廷就想出了分区域录取的妙招。这样既能保证选拔人才,又能照顾落后地区,可谓一举两得,相当聪明哦!

- 状元、榜眼、探花有什么区别?

哇塞,这三个可是科举考试的最高荣誉啊!状元就是第一名,超级学霸中的学霸;榜眼是第二名,也很厉害;探花是第三名,同样了不起。这三个人统称"三鼎甲",考试结束后骑马游街,那可是风光无限!不过说实话,能考到进士就已经很牛了,更何况是前三甲呢!

- 古代科举考试要经过哪些层级?

呃,这个过程可漫长了!首先要考秀才,这是入门级;然后是举人,这关特别难;接着是贡士,最后才是进士。每过一关都要脱层皮,考完一轮又一轮。而且考试内容超级多,要背四书五经,写八股文,真的不容易。能坚持下来的都是意志力超强的人,佩服佩服!

本文来自作者[文煜祺]投稿,不代表跃庆号立场,如若转载,请注明出处:https://www.mingcaifu.com/zhishi/202510-VtaAt4jjOM7.html

评论列表(3条)

我是跃庆号的签约作者“文煜祺”

本文概览:古代乡试录取多少名秀才 科举考试如何分级排名 在古代,只有通过科举考试获得秀才资格的人才有资格参加乡试,这个门槛可不低哦!科举制度下的名额分配依据各省情况而定,乡试通常在北京和...

文章不错《古代科举名额分配规则 科举考试等级排名解析》内容很有帮助